History日本商工会議所

100年のあゆみ

100年の長きにわたり中小企業のため、地域のための活動に力を注いだ

日本商工会議所。その歴史を主なトピックと年表で振り返ります。

1922年(大正11年)

日本商工会議所の創立

商業会議所連合会第29 回会議(6/29 東京)において、同連合会への常設の機構および事務局の設置を決定(日本商工会議所の創立)

初代会頭 藤山 雷太

1923年(大正12年)

日本・海外の出来事

1923年(大正12年)

1924年(大正13年)

- 1924年(大正13年)

- 震災善後措置の具体案としての財界回復、金融緩和、産業の振興

1925年(大正14年)

- 1925年(大正14年)

- 営業税撤廃をはじめ税制一般の改正

第2代会頭 指田 義雄

日本・海外の出来事

1925年(大正14年)

普通選挙法公布

1926年(昭和元年)

海外見本市参加

- 1926年(昭和元年)

- 営業収益税の法案化

第3代会頭 藤田 謙一

1927年(昭和2年)

- 1927年(昭和2年)

- 銀行休業・金融恐慌後の財界安定化

日本・海外の出来事

1927年(昭和2年)

ジュネーブ世界経済会議開催

日本初の地下鉄開通(上野・浅草間)

1928年(昭和3年)

「商工会議所法」施行。日本商工会議所、各地商工会議所を法定化

- 1928年(昭和3年)

- 中小商工業者の資金問題

日本・海外の出来事

1928年(昭和3年)

1929年(昭和4年)

関税委員会の設置

日本・海外の出来事

1929年(昭和4年)

1930年(昭和5年)

国産愛用運動(国産品輸入品対比展覧会)や産業合理化運動の実施

- 1930年(昭和5年)

- 金輸出再禁止・平価切下げ税の軽減

第4代会頭 郷 誠之助

日本・海外の出来事

1930年(昭和5年)

1931年(昭和6年)

珠算能力検定試験制度を創設

- 1931年(昭和6年)

- 輸出補償制度の改善等

1932年(昭和7年)

- 1932年(昭和7年)

- 中小商工業金融対策

中央商工金庫の設置

中小商工業救済対策

日本・海外の出来事

1932年(昭和7年)

1933年(昭和8年)

全日本商権擁護連盟を結成

- 1933年(昭和8年)

- 外国関税対策審議機関の設置

日本・海外の出来事

1933年(昭和8年)

アメリカ、ニューディール政策実施

外国為替管理法公布

1934年(昭和9年)

タイから日本経済視察団を10名招待、民間招待外交の嚆矢として注目

- 1934年(昭和9年)

- 産業組合問題

1935年(昭和10年)

ブラジルに日本経済使節団を派遣

国産改善展覧会の開催

- 1935年(昭和10年)

- 小売業助成および指導機関の設置

1936年(昭和11年)

第1回全国珠算競技大会を開催

商業経営指導員養成講座の開設

- 1936年(昭和11年)

- 税制整理の根本方針、その他税制改正の諸問題

日本・海外の出来事

1936年(昭和11年)

1937年(昭和12年)

パリ万国博覧会の参加事務の管理。日本館の設立、出品の選定

日本経済連盟会、全国産業団体連合会等と経済団体連盟を組織

- 1937年(昭和12年)

- 商店法案問題

非常時経済統制

時局商工業対策

第5代会頭 結城 豊太郎

第6代会頭 門野 重九郎

日本・海外の出来事

1937年(昭和12年)

パリ万国博覧会

1938年(昭和13年)

商工会議所商工相談事務連絡会議を開催

- 1938年(昭和13年)

- 経済総力の確保対策

配給の合理的調整、物価政策

第7代会頭 伍堂 卓雄

日本・海外の出来事

1938年(昭和13年)

1939年(昭和14年)

- 1939年(昭和14年)

- 生活必需品の供給確保

配給統制に関する中小商工業者と産業組合の調整 - 東亜経済ブロックの産業分野の確立

- 戦力および石炭不足の対策

第8代会頭 八田 嘉明

日本・海外の出来事

1939年(昭和14年)

1940年(昭和15年)

時局経済懇談会を開催

- 1940年(昭和15年)

- 緊急物価対策

日本・海外の出来事

1940年(昭和15年)

1941年(昭和16年)

- 1941年(昭和16年)

- 中小商工業者の転廃業に関する対策

- 国際新情勢に応ずる貿易対策

第9代会頭 藤山 愛一郎

日本・海外の出来事

1941年(昭和16年)

1942年(昭和17年)

戦時戦後の経済対策のため戦時経済研究会を設置

- 1942年(昭和17年)

- 戦時労務対策および労働者住宅対策

1943年(昭和18年)

商工経済会法(法律第52号)3月12日公布、6月1日施行

全国144の商工会議所は解散。都道府県単位による47の商工経済会に再編

日本商工会議所は解体されるが、10月11日、任意組織の全国商工経済会協議会として創設

1944年(昭和19年)

全国統一の第1回珠算能力検定試験を実施

1945年(昭和20年)

新たな商工会議所組織の制定について、政府当局・GHQと交渉

全国商工経済会協議会が、日本商工経済会に改編

日本・海外の出来事

1945年(昭和20年)

1946年(昭和21年)

日本商工経済会、7月に解散

民法に基づく社団法人日本商工会議所として商工大臣が設立を認可

各地商工経済会、廃止に関する法律に基づき解散

各地で社団法人商工会議所の設立相次ぐ

日本・海外の出来事

1946年(昭和21年)

1947年(昭和22年)

第10代会頭 高橋 竜太郎

日本・海外の出来事

1947年(昭和22年)

独占禁止法、4月14日公布

1948年(昭和23年)

- 1948年(昭和23年)

- 商工会議所法の制定

日本・海外の出来事

1948年(昭和23年)

1949年(昭和24年)

国民金融公庫法、5月2日公布(6月1日施行)

通商産業省設置

中小企業等協同組合法、6月1日公布

中華人民共和国成立

1950年(昭和25年)

(社団法人)商工会議所法(法律第215号)施行

和文・英文タイピスト技能検定試験制定発足

- 1950年(昭和25年)

- 中小企業専門の金融機関設置

日本・海外の出来事

1950年(昭和25年)

1951年(昭和26年)

日・米市長商工会議所会頭会議発足

- 1951年(昭和26年)

- 商工会議所法改正および特別法人化

シャウプ税制改正、講和条約発効後の経済自立促進

第11代会頭 藤山 愛一郎

日本・海外の出来事

1951年(昭和26年)

1952年(昭和27年)

- 1952年(昭和27年)

- 給与住宅建設促進(人口増による住宅問題深刻化)

日本・海外の出来事

1952年(昭和27年)

1953年(昭和28年)

現行商工会議所法(法律第143号)施行

日本・海外の出来事

1953年(昭和28年)

テレビ放送開始

1954年(昭和29年)

日本商工会議所、新法に基づき、特別認可法人に改編、6月26日通商産業大臣の認可

第1回日商簿記検定試験を実施

日本・海外の出来事

1954年(昭和29年)

1955年(昭和30年)

- 1955年(昭和30年)

- 地方財政再建の基礎としての地方制度の改正

労働基準法改正 - 中小企業の海外進出と技術移民の促進

日本・海外の出来事

1955年(昭和30年)

GATT 加盟

1956年(昭和31年)

全国商店サービス強化運動を展開

- 1955年(昭和30年)

- 新内閣に対する経済財政政策

観光事業振興5カ年計画の策定ならびに実施推進

中小企業相談所の強化拡充

日本・海外の出来事

1956年(昭和31年)

日本、国連に加盟

1957年(昭和32年)

- 1957年(昭和32年)

- 天災(台風)による被害中小企業者への資金融通に関する暫定措置法制定

- 最低賃金制度

- 中小企業金融特別対策

第12代会頭 足立 正

日本・海外の出来事

1957年(昭和32年)

1958年(昭和33年)

貿易振興国民運動を全国的に展開

中小企業海外投資等斡旋事業を実施

1959年(昭和34年)

AA(アジア・アフリカ経済協力機構)会議に参加、貿易振興に尽力

貿易振興推進本部を設置

日本・海外の出来事

1959年(昭和34年)

1960年(昭和35年)

経営改善普及事業の開始

メッセージと美しい日本人形を贈呈

- 1960年(昭和35年)

- チリ地震津波の被害対策

日本・海外の出来事

1960年(昭和35年)

1961年(昭和36年)

中小企業基本政策調査会を設置。3月14日第1回総会を開催

観光事業振興推進委員会を設置

日・墨経済委員会を設置

1962年(昭和37年)

商業英語検定試験制度を創設

- 1962年(昭和37年)

- 中小企業基本政策要綱

日本・海外の出来事

1962年(昭和37年)

1963年(昭和38年)

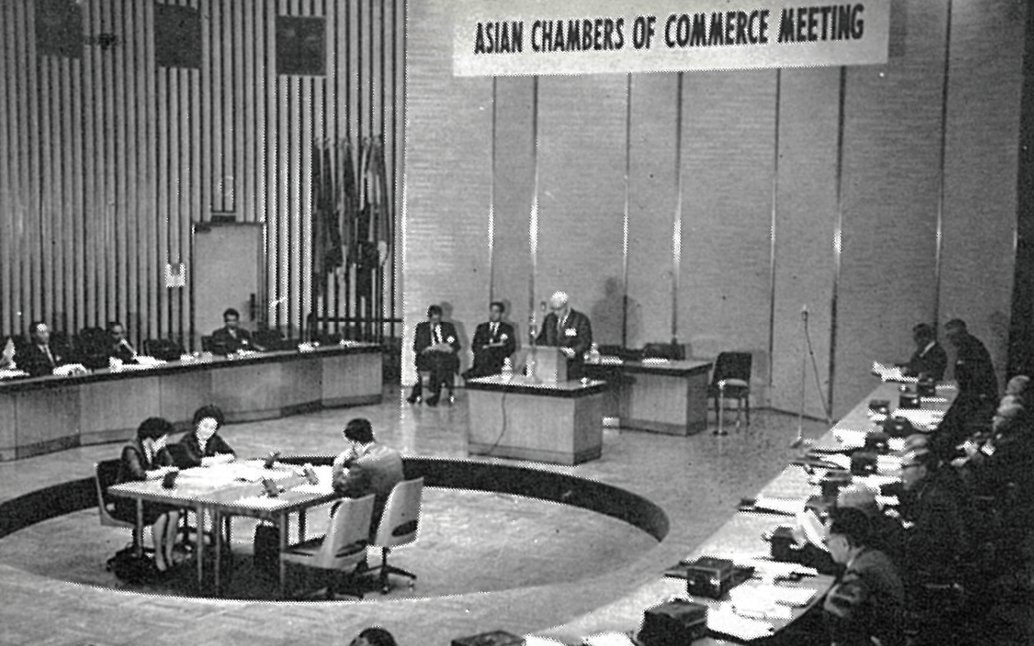

アジア商工会議所懇談会を開催。アジア14カ国の商工会議所代表を受入

都道府県単位の「小規模事業指導研究会」を設置

日・豪経済委員会を設置

- 1963年(昭和38年)

- 中小企業政策推進

<近代化、下請取引適正化、資金措置、税負担軽減>

日本・海外の出来事

1963年(昭和38年)

1964年(昭和39年)

国産品普及向上運動の推進

全日本推奨土産品審査展示会を開催

日本・海外の出来事

1964年(昭和39年)

東海道新幹線開業

OECD(経済協力開発機構)に加盟

1965年(昭和40年)

日・ソ経済委員会を発足

ブロック別経済懇談会を開催

- 1965年(昭和40年)

- 輸出為替損失補償制度の運用と拡充

- 観光土産品の表示に関する公正競争規約の制定

1966年(昭和41年)

アジア商工会議所連合会(CACCI)発足

下請け関係改善懇談会を開催

日・印経済委員会を発足

日・亜経済委員会を発足

- 1966年(昭和41年)

- 中小企業の輸出振興施策

貿易の輸送効率向上

日本・海外の出来事

1966年(昭和41年)

1967年(昭和42年)

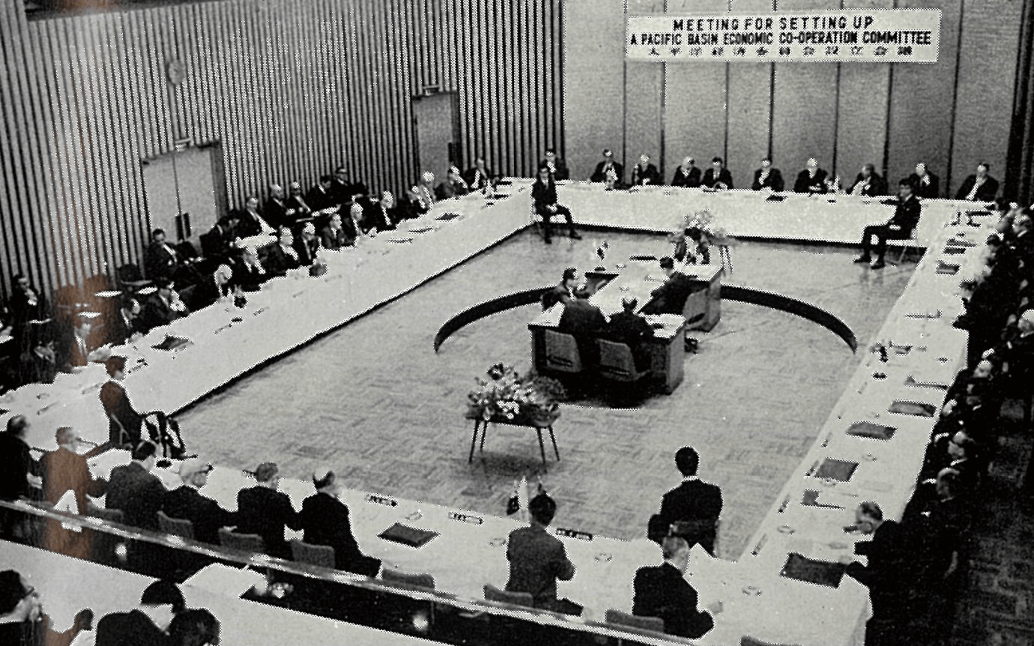

太平洋経済委員会(PBEC)を発足、第1回総会を開催

スーパーマーケット等チェーン化を進める業界の実態調査を実施

商工会議所活動の強化のため「商工会議所役職員海外視察積立金制度」を創設

- 1967年(昭和42年)

- 大都市の過密防止と地方都市開発促進

日本・海外の出来事

1967年(昭和42年)

中小企業振興業団法、7月13日公布

公害対策基本法、8月3日公布

1968年(昭和43年)

日本・海外の出来事

1968年(昭和43年)

1969年(昭和44年)

全国商工会議所婦人会連合会を発足

日・タイ経済委員会を発足

- 1969年(昭和44年)

- 米国の繊維製品輸入制限への対応

第13代会頭 永野重雄

日本・海外の出来事

1969年(昭和44年)

1970年(昭和45年)

産業公害相談事業を開始、全国14商工会議所に産業公害相談室を設置

コンピュータ実習事業を強化、全国商工会議所の幹部職を対象にコンピュータ実習セミナーを開催

商業近代化地域計画策定事業を開始

日本・海外の出来事

1970年(昭和45年)

1971年(昭和46年)

円高対策相談室を設置、各地商工会議所に設置を依頼

- 1971年(昭和46年)

- 米国のドル防衛策への対応

日本・海外の出来事

1971年(昭和46年)

1972年(昭和47年)

日・米経済協議会を発足

- 1972年(昭和47年)

- 地方都市における情報化促進

日本・海外の出来事

1972年(昭和47年)

日本列島改造論

1973年(昭和48年)

小規模事業者経営改善資金融資制度(マル経)を創設

販売士検定試験委員会を設置、中小企業庁の後援のもと、試験・講習会を準備

- 1973年(昭和48年)

- 大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律案および中小小売商業振興法案の早期制定

- 老人福祉対策の指針

- 石油危機を契機とするインフレ対処、経済運営の実現

日本・海外の出来事

1973年(昭和48年)

1974年(昭和49年)

日・比経済委員会を発足

小売商検定試験(現リテールマーケティング検定試験)制度を創設

1975年(昭和50年)

全国15商工会議所の協力のもと、都市地域総合経済団体ビジョン作成事業を実施

新卒大学生就職促進特別員会を設置し、新卒大学生の就職促進運動を展開

- 1975年(昭和50年)

- 雇用調整給付金の指定期間の延長

珠算教育強化

日本・海外の出来事

1975年(昭和50年)

第1回先進国首脳会議を開催

1976年(昭和51年)

日本・マレーシア経済協議会を発足

日本・海外の出来事

1976年(昭和51年)

1977年(昭和52年)

1978年(昭和53年)

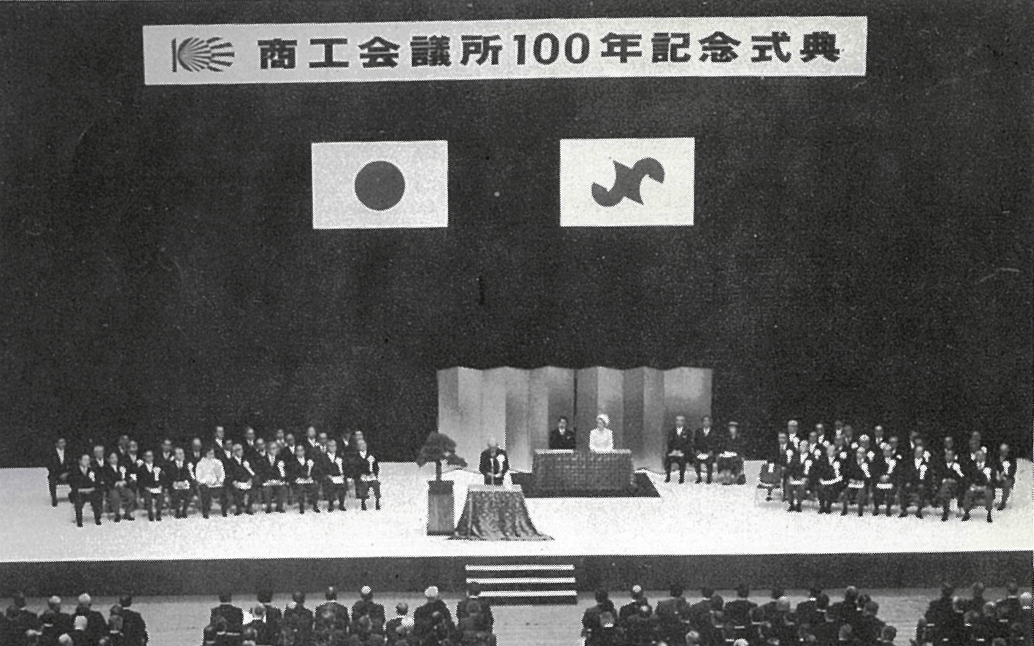

商工会議所100年記念式典を開催

全国郷土祭を開催

商工会議所青年部を設置

日本・エジプト経済委員会を発足

日本・インドネシア経済委員会を発足

日本・香港経済委員会を発足

第1回経済政策・エネルギー政策(特別)合同委員会を開催

- 1978年(昭和53年)

- 北陸信越地域の振興

日本・海外の出来事

1978年(昭和53年)

1979年(昭和54年)

倒産防止特別相談室を設置、相談業務を開始

ギリシャ、スペイン、スリランカ、チリとの間で、経済委員会を設置

- 1979年(昭和54年)

- 東北地域の振興

- 一般消費税の導入反対

- 省エネルギー運動の推進

日本・海外の出来事

1979年(昭和54年)

1980年(昭和55年)

中小企業景況調査事業を開始

ASEAN・日本経済協議会第1回総会を開催

第1回日本・バングラディシュ商業・経済協力合同委員会を開催

物価安定推進運動を実施、8200の商店街、31万8000店が参加

- 1980年(昭和55年)

- 四国地域の振興

日本・海外の出来事

1980年(昭和55年)

1981年(昭和56年)

行革推進五人委員会を設置(日商、経団連、日経連、同友会、関経連)

省エネルギービジョン普及委員会を開催

- 1981年(昭和56年)

- 九州・沖縄地域の振興、近畿地域の振興

中小企業事業承継税制

1982年(昭和57年)

「人材カレッジ」「社団法人全国シルバー人材センター協議会」の運営に参画

テクノポリス関連商工会議所懇談会を設置

- 1982年(昭和57年)

- 北海道地域の振興、東海北陸地域の振興

1983年(昭和58年)

全国商工会議所青年部連合会(YEG)を発足

1984年(昭和59年)

日本語ワードプロセッサ検定制度研究会を設置

地場産業振興懇談会を開催

- 1984年(昭和59年)

- 教育改革問題

1985年(昭和60年)

ワープロ技能検定試験規則を制定

ワープロ技能検定第1回試験を実施(3級・2級・1級)

賞状と記念品を手渡した = 6月6日(東京)

日本・海外の出来事

1985年(昭和60年)

世界最長、青函海底トンネル完成

国際科学技術博覧会開催(科学万博-つくば'85)

プラザ合意により円高不況へ

1986年(昭和61年)

日中両国の中小企業間の経済・技術交流促進を目的として、第1回日中産業協力会議を開催

- 1986年(昭和61年)

- ASEAN諸国との新たな協力関係の構築

日本・海外の出来事

1986年(昭和61年)

1987年(昭和62年)

商工会議所情報ネットワーク化準備室を設置

全国商工会議所間ファクシミリ網本格稼働

日本・海外の出来事

1987年(昭和62年)

ニューヨーク市場株価大暴落(ブラックマンデー)

1988年(昭和63年)

消費税テキストを刊行。消費税対応の説明会を開催

パソコン通信ネットワーク開始

「消費税テキスト」

日本・海外の出来事

1988年(昭和63年)

リクルート事件

1989年(平成1年)

LOBO(商工会議所早期景気観測)調査を開始

流通問題特別委員会を設置、まちづくりを視点に置いた地域商業の活性化や90年代流通ビジョンを議論

普及対策を全国的に展開

日本・海外の出来事

1989年(平成1年)

ベルリンの壁崩壊

1990年(平成2年)

外国人研修生問題研究会を設置

訪米経済ミッションを派遣(石川会頭を団長とする総勢91名が参加)

全米商業会議所と協力協定締結

- 1990年(平成2年)

- 事業承継円滑化のための税制措置等

中小企業における後継者対策

日本・海外の出来事

1990年(平成2年)

1991年(平成3年)

TOAS(トータルOAシステム)の普及開始

雲仙普賢岳噴火災害への支援のため、全国から義援金を募集

チェンバーズカードを発行開始

日商はじめ経済4団体が中心となり、湾岸戦争による難民救済を目的とする難民救済民間基金を創設

地球環境問題シンポジウムを開催

日本ペルー経済協議会を設立

調印する石川会頭(右端はペルー・フジモリ大統領)

- 1991年(平成3年)

- 相続税の負担軽減を中心とする税制措置

日本・海外の出来事

1991年(平成3年)

多国籍軍、イラク攻撃開始(湾岸戦争)

ソ連崩壊

1992年(平成4年)

日商マスター認定制度を創設

認定研修会を開催

- 1992年(平成4年)

- 外国人技能実習制度の創設

日本・海外の出来事

1992年(平成4年)

1993年(平成5年)

カリアック(商工会議所福利研修センター)を開設

商工会議所のあるべき姿や事業の重点目標の指針を定めた「21世紀へのアクションプログラム」を策定

- 1993年(平成5年)

- 中小企業の新事業分野進出・海外展開支援

(共同提言)大規模小売店舗立地法の見直し

日本・海外の出来事

1993年(平成5年)

サッカーJリーグ開幕

外国人研修生の技能実習制度が開始

1994年(平成6年)

商店街空き店舗問題に関する調査研究会を発足

空き店舗問題に対し調査研究会を発足

TOAS研修を実施

1995年(平成7年)

中小企業PL保険制度を創設

- 1995年(平成7年)

- 阪神淡路大震災からの復興

- 国内産業空洞化対策としての中小企業支援

日本・海外の出来事

1995年(平成7年)

WTO(世界貿易機関)の発足

1996年(平成8年)

商店街の活性化に関する小委員会を設置

- 1996年(平成8年)

- 法人税負担・中小企業の軽減税率の引き下げ

日本・海外の出来事

1996年(平成8年)

1997年(平成9年)

- 1997年(平成9年)

- 大手金融機関の破綻等金融危機を踏まえた景気対策

地域間競争下における街づくりと商店街の活性化

日本・海外の出来事

1997年(平成9年)

アジア通貨危機

北海道拓殖銀行、山一證券が経営破綻

1998年(平成10年)

商工会議所が創設を要望した中小企業技術革新制度(日本版SBIR)が実現

就職情報、取引照会情報等に関するCIN企業検索サービス、CIN情報提供サービスがスタート

商店街活性化に向けたタウンマネージメント計画(TMO)の推進

日本・海外の出来事

1998年(平成10年)

日本長期信用銀行、日本債券信用銀行の一時国有化

1999年(平成11年)

SBIR推進協議会を設置

- 1999年(平成11年)

- 法人事業税への外形標準課税導入反対

日本・海外の出来事

1999年(平成11年)

2000年(平成12年)

商工会議所運営問題研究会が報告書「当面の商工会議所の課題と行動計画」をとりまとめ

中小企業のEC入門研修会を実施(IT革命への対応支援)

法人事業税への外形標準課税導入の動きに対し全国的な反対運動を展開

「中小企業活力強化地方集会(決起大会)」を開催

中小企業の情報化支援事業「商工会議所ミレニアムプロジェクト」を展開

- 2000年(平成12年)

- 緊急アピール-日本経済の危機を回避するために-

日本・海外の出来事

2000年(平成12年)

日銀、ゼロ金利政策を解除

介護保険スタート

2001年(平成13年)

地域産業空洞化問題特別委員会を設置

超高齢社会における街づくりをテーマに、地域振興セミナーを開催

中小企業の技術開発、新事業創出支援を目的に、SBIR推進大会を開催

中小企業のIT革命対応支援のため、「中小企業のEC入門研修会」を全国で開催

PBEC(太平洋経済委員会)東京国際総会を開催

女性会連合会役員

ご臨席のもと行われた

PBEC開会式

- 2001年(平成13年)

- 政府系中小企業金融機能の維持・強化

医療制度改革

日本・海外の出来事

2001年(平成13年)

2002年(平成14年)

創業人材育成事業「創業塾」を全国各地で開催

SBIR推進フォーラムを開催

「女性起業家大賞」を実施

ビジネス認証サービス(電子証明書発行事業)を開始

- 2002年(平成14年)

- ペイオフへの対応、当面のデフレ対策

日本・海外の出来事

2002年(平成14年)

2003年(平成15年)

約50年ぶりに商工会議所法の改正が実現

若手後継者向け創業塾(ビジネスプラン作成研修会)を開催

「商工会議所年金フォーラム2003」の開催をはじめ、「商工会議所年金教育センター」を通じた企業年金制度の普及啓発

- 2003年(平成15年)

- デフレ克服と行財政・社会保障・税制の改革の方向

日本・海外の出来事

2003年(平成15年)

2004年(平成16年)

「JAPANブランド育成支援事業」を実施

第1回 全国商工会議所観光振興大会を開催

「全国商工会議所中国ビジネス研究会」を発足

- 2004年(平成16年)

- 地域における『ニュー・ツーリズム』展開

- 少子化問題の解決

日本・海外の出来事

2004年(平成16年)

中小企業経営革新支援法

2005年(平成17年)

税制改革、政策金融改革及びまちづくり3法見直し問題に関する「当面の諸問題に関するポジション・ペーパー」を公表

創業・経営革新の支援拠点としてシニアアドバイザーセンターを設置

「まちづくり3法見直しに関する説明会」の開催

訪欧経済ミッションの派遣(イタリア、フランス、スペイン)

「電子会計実務検定試験」の創設

ITを活用した人材育成、能力開発支援事業として、「草の根eラーニング事業」を開始

- 2005年(平成17年)

- まちづくり推進のための新たな枠組みの構築

日本・海外の出来事

2005年(平成17年)

2006年(平成18年)

日商PC検定を創設

企業等OB人材マッチング事業の展開

知財駆け込み寺の整備

新しいまちづくり実務担当者研修会、まちづくり公開セミナーを開催

地域資源∞全国展開プロジェクトを開始

訪インド経済ミッションを派遣

「訪インド経済ミッション」

- 2006年(平成18年)

- 経済成長を大前提とした経済財政運営等

中小企業・小規模事業対策予算の十分かつ安定的な確保等

幹線道路の早期整備

教育再生

観光振興政策

2007年(平成19年)

「能登半島地震」および「新潟県中越沖地震」の復興支援策として、観光・イベント情報発信サイトを開設

創業・経営革新の支援拠点として、経営革新支援アドバイザーセンターを設置運営

「企業等OB人材マッチング全国協議会」を設置

まち・むらづくりシンポジウムを開催

「大型店の地域貢献・社会的責任ガイドライン等に関する報告書」を公表

訪ドイツ・トルコ経済ミッションを派遣

- 2007年(平成19年)

- 経営承継円滑化法(仮称)の早期成立

大規模集客施設立地に伴う農振除外・農地転用に関する要望

日本・海外の出来事

2007年(平成19年)

郵政民営化

2008年(平成20年)

各地商工会議所緊急支援本部を設置

マレーシア、タイ、ベトナムの 3カ国に経済ミッションを派遣

アジア商工会議所連合会(CACCI)総会を横浜で開催

「中小企業国際化支援ナビゲーター」を開設

「IT経営気づき研修会」「IT経営サポーターズ研修会」を全国で開催

「中央ジョブ・カードセンター」を設置し、ジョブ・カード制度の普及と研修受入企業の開拓を実施

経済危機打開を要望する岡村会頭

出迎える岡村会頭

- 2008年(平成20年)

- 「当面の経済運営に関する緊急提言」「新しい経済対策に対する第二次緊急提言」

『わが国の社会保障制度改革のあり方』~『持続可能な社会保障制度』の実現に向けて~

事業承継円滑化のための税制改正に関する要望

中小企業・小規模事業対策の拡充強化

持続的なまちづくりに資する農地政策

観光庁に望む~観光振興による地域の活性化を~

日本・海外の出来事

2008年(平成20年)

観光庁の設立

iPhone3G 日本発売

2009年(平成21年)

株式会社全国商店街支援センターを設立

大型訪中経済ミッションを派遣、初の「日中中小企業発展フォーラム」を開催

二酸化炭素排出量等を自動計算できる「CO2チェックシート」をインターネット上で提供開始

手渡す岡村会頭

挨拶する岡村会頭

- 2009年(平成21年)

- 『新成長戦略』のとりまとめに向けた提言

事業承継円滑化のための税制改正に関する要望

日本・海外の出来事

2009年(平成21年)

2010年(平成22年)

APEC中小企業サミット2010を開催

「IT経営気づき研修会」を全国で開催

「観光立国シンポジウム」を開催

「地域の魅力でおもてなし事業」を創設

「TPP(環太平洋経済連携協定)への参加を求める緊急集会」を開催

業務災害補償プランを創設

要望内容を説明する岡村会頭

参加し議論が行われた

APEC中小企業サミット

- 2010年(平成22年)

- 「地球温暖化対策基本法案(仮称)」に対する意見

農商工連携の推進による地域経済の活性化に関する提言

日本・海外の出来事

2010年(平成22年)

2011年(平成23年)

「東日本大震災復旧・復興支援本部」を設置

被災地商工会議所への継続訪問、緊急支援物資の提供

東日本大震災復旧・復興支援情報ページを開設

非放射能汚染証明としてサイン証明を発給

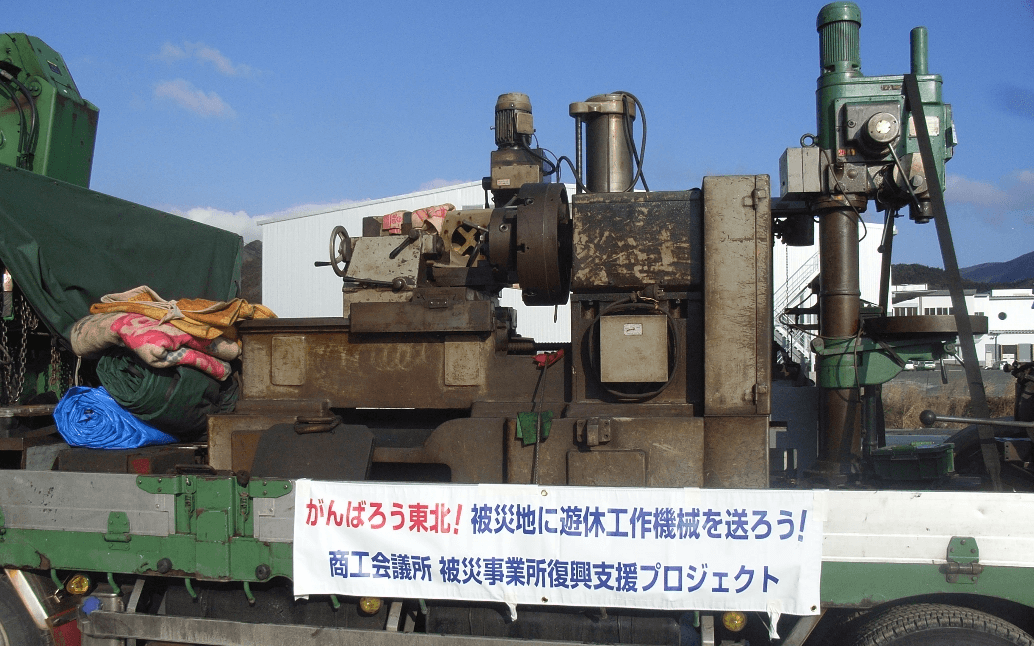

遊休機械無償マッチング支援プロジェクト、再生PC寄贈プロジェクトを実施

「被災中小企業復興支援リース補助事業」を実施

アジア太平洋経済協力(APEC)中小企業サミットを開催

- 2011年(平成23年)

- 東日本大震災の復旧・復興

TPP交渉への早期参加

観光立”地域”による観光立国の具体化を目指して

地球温暖化対策

日本・海外の出来事

2011年(平成23年)

2012年(平成24年)

東日本大震災沿岸部被災地商工会議所連絡会との懇談会を開催

東北六県の夏祭りが一堂に会する東北六魂祭の開催を支援

「東日本大震災復興ビジネス支援フォーラム」を開催

「商工会議所が取り組む消費税転嫁対策アクションプラン」をとりまとめ

訪ミャンマー・ベトナム経済ミッションを派遣

「日本メコン地域経済委員会」を創設

商工会議所経営指導員全国研修会(支援力向上全国フォーラム)を開催

「これからの商工会議所の理念と活動」に関する報告書をとりまとめ

要望書を手渡す岡村会頭

- 2012年(平成24年)

- まちづくり三法の運用における課題・問題点や今後のまちづくり

日本・海外の出来事

2012年(平成24年)

「小規模企業活性化法」成立

2013年(平成25年)

少子化対策、地域活性化の観点から、各地商工会議所が実施する婚活事業を推進

全国514商工会議所に「消費税転嫁対策相談窓口」を設置

「CCI スクエアライブラリー」を開設

「514の絆~東日本大震災からの復興に向けた商工会議所900日の歩み~」を発行

2020年オリンピック・パラリンピックの招致実現に向けた支援活動を展開

「日本・ベトナムビジネスフォーラム」を開催

訪カンボジア・ラオス経済ミッションを派遣

各地商工会議所と共催で、「地域 IT 経営推進会議」を開催

安倍内閣総理大臣にTPPの早期妥結を要望

- 2013年(平成25年)

- 中小企業の活力強化・地域活性化のための規制・制度改革の意見50

- 消費税の転嫁対策、複数税率への対応

- 電気料金上昇抑制と安定供給の早期回復に向けた実効性のある対応

- TPP交渉の早期妥結

日本・海外の出来事

2013年(平成25年)

TPP交渉への参加表明

2014年(平成26年)

「若者・女性活躍推進専門委員会」を新設

「小都市商工会議所支援室」を設置

「小規模事業者持続化補助金」を実施

「メイドイン FUKUSHIMA 展示販売・商談会」を開催

「経営指導員向けブロック別研修会」を各ブロックで開催

「空き地・空き店舗の利活用促進に関する研究会」を設置

経済ミッションをインドネシア・フィリピンに派遣

「日本・カナダ商工会議所協議会」を新設

「海外からの引き合い情報等掲載サイト(CCI-IBO)」を開設

「若者・女性の活躍推進~中小企業のための情報ポータルサイト~」を開設

「商工会議所イベント保険団体制度」を創設

懇談の様子

- 2014年(平成26年)

- 人口減少への対応に関する意見

- 最低賃金引き上げの影響に関する調査を実施

- 労働者派遣法と労働基準法の改正

- 『観光立国実現に向けたアクション・プログラム』の見直しに関する意見

- 平成26ー28年における観光振興への取り組み強化アピール

- エネルギー問題

日本・海外の出来事

2014年(平成26年)

広島土砂災害

2015年(平成27年)

「商工会議所海外展開支援室」を設置

出会いの場の創出事業を170商工会議所で実施(少子化対策)

各地商工会議所の「経営発達支援計画」策定を推進

創業に関する知識・ノウハウの習得等を支援する「創業スクール事業」を各地商工会議所で実施

中小企業の円滑な価格転嫁・消費税軽減税率導入を支援するための小冊子を発行

全国9ブロックで「観光連絡担当者研修会」を開催

「中小企業のための女性活躍推進ハンドブック」を発行

「小都市商工会議所支援 ワーキンググループ中間報告」をとりまとめ

あらゆる事業活動リスクに対応する「ビジネス総合保険制度」を開発

日中経済協会、経団連と初の合同訪中団を派遣

各地商工会議所会頭から意見・要望

- 2015年(平成27年)

- 法人実効税率のさらなる引下げ

- 地方創生に向けた『第5期科学技術基本計画』のあり方に関する7つの提言

- 女性の働きたい意志を尊重した税・社会保障制度に関する提言

- 中長期的なエネルギーミックス策定に向けた基本的考え方

- 国と地域の再生に向けた観光振興について

- マイナンバー制度に係る事業者への周知徹底等に関する要望

- 軽減税率導入の反対、円滑な価格転嫁への支援

- 知的財産政策

日本・海外の出来事

2015年(平成27年)

TPP交渉大筋合意

2016年(平成28年)

IoT活用専門委員会を新設

東京・秋葉原に地域うまいもんマルシェを設置

ドイツIoT現地視察団を派遣

地域インバウンド推進ワーキンググループを新設

まちづくり・農林水産資源活用専門委員会を新設

企業リスクを包括的に補償するビジネス総合保険制度を開始

「CeBIT」を視察

名産品を販売する地元高校生

- 2016年(平成28年)

- 平成28年熊本地震からの復旧・復興に関する要望

事業承継税制の抜本的な拡充

地球温暖化対策計画(案)に対する意見

中小企業等の生産性向上に向けた行政手続簡素化に関する意見

雇用・労働政策に関する意見

中小企業のIoT推進に関する意見

まちづくりに関する意見~地方創生の基盤となる「まち」の活性化に向けた仕組みの再構築を~

日本・海外の出来事

2016年(平成28年)

マイナンバー制度スタート

日銀、マイナス金利導入

消費増税、再延期

2017年(平成29年)

事業承継税制の抜本拡充推進大会を開催

各地商工会議所とともに、プラスITセミナーを開催

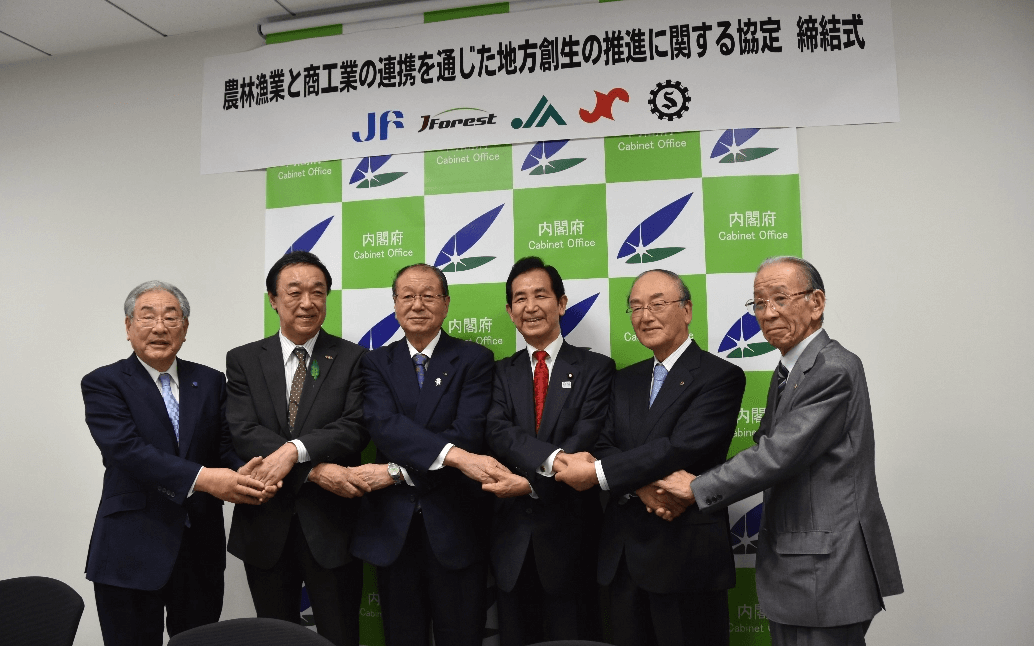

農林水産団体と地方創生推進協定を締結

働き方改革フォーラムを開催

訪インド・スリランカ経済ミッションを派遣

日中経済協会・経団連とともに、合同訪中団を派遣

日韓商工会議所首脳会議を開催

域外需要獲得セミナーを開催

「民間の創意工夫に基づくまちづくり報告書」をとりまとめ

情報漏えい賠償責任保険制度を創設

- 2017年(平成29年)

- 中小企業の生産性向上に向けたFinTechの活用に関する意見

地域・中小企業におけるIoT等の活用推進に関する意見

女性の活躍推進に向けた意見

今後の外国人材の受け入れのあり方に関する意見

知的財産政策に関する意見

「エネルギー基本計画」の見直しに対する意見

日本・海外の出来事

2017年(平成29年)

九州北部豪雨

衆院選で自民党大勝

2018年(平成30年)

オンラインで日商と各地を繋ぎ、セミナーや説明会を開催

消費税軽減税率対策窓口相談等事業を本格実施

各地商工会議所の協力のもとITセミナー等を開催

中小企業向け特許料金一律半減制度の活用促進に向けたセミナー等を開催

メキシコへ経済ミッションを派遣

日中経済協会・経団連とともに、合同訪中団を派遣

海外展開に取組む全国の企業を紹介する冊子「世界を翔ける日本企業のチカラ~切り札は人材とパートナー~」を発行

働き方改革関連法への対応に向けたセミナーを全国9ブロックで開催

地域診断サービスを開始

JA全中等とともに、農林水産団体と多業種連携シンポジウム&フェアを開催

商工会議所版地方創生白書を発行

原価計算初級、プログラミング検定ENTRYを開始

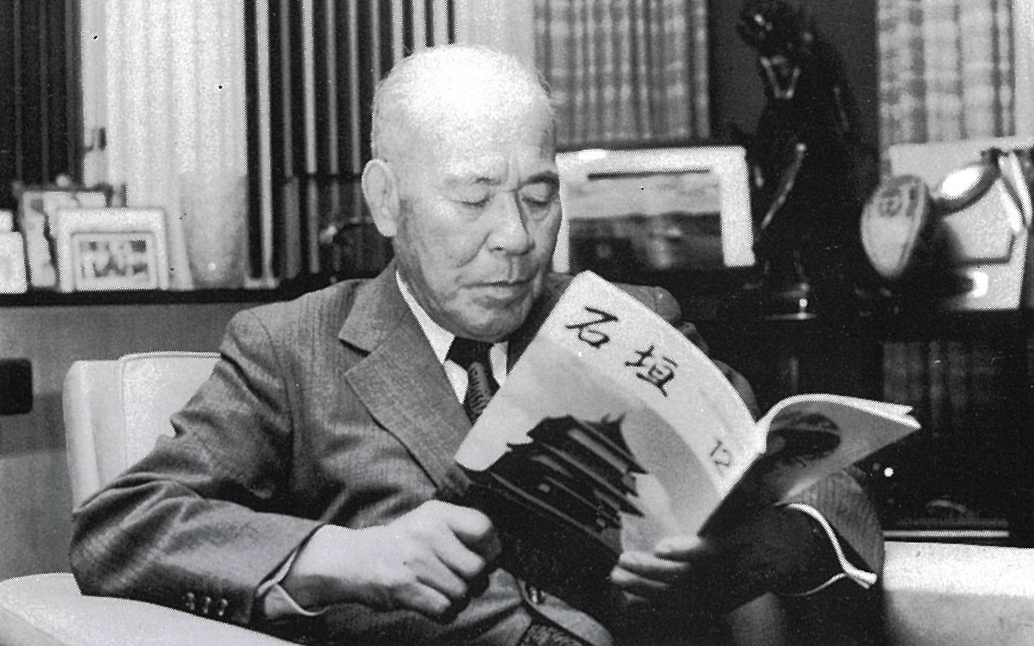

月刊石垣連載「長寿企業の秘密」を単行本として発行

IT活用セミナーを開催

- 2018年(平成30年)

- 小規模企業振興対策予算の拡充に関する意見・要望

地域・中小企業におけるIT ・IoT等の活用推進に関する意見・要望

デジタル・ガバメントの実現に向けた緊急提言

日本・海外の出来事

2018年(平成30年)

訪日外国人3000万人突破

西日本豪雨

胆振東部地震

2025年大阪万博決定

2019年(令和元年)

消費税軽減税率対策窓口相談等事業の強化

クラウド会計、モバイルPOSレジ、キャッシュレス決済の活用推進

中小企業ものづくりIoTフォーラムを開催

厚生労働省と「働き方改革の推進に向けた連携協定」を締結

地域飲食店応援クラウドファンディング「みらい飯」を実施

「地域におけるアフターコロナを考えるオンライン意見交換会」を開催

日商プログラミング検定を本格施行

全国の商工会議所にオンライン会議システムを整備

連携協定」を締結(4月)

- 2019年(令和1年)

- 高齢者の活躍推進に向けた意見

地域・中小企業におけるIT・IoT等の活用推進に関する意見

プラスチック製買物袋の有料化のあり方について(案)等に対する意見

最低賃金に関する緊急要望

日本・海外の出来事

2019年(令和1年)

新型コロナウイルス感染症の世界的流行

G20大阪サミット開催

消費税10%スタート

ラグビーワールドカップ日本大会

2020年(令和2年)

全国の商工会議所における新型コロナウイルス感染症対応のための経営相談体制を強化

持続化給付金、家賃支援給付金の支給に向け、全国の商工会議所で申請サポート会場の設置や電子申請を支援

各地商工会議所による会員事業者へのクラウド会計の導入・活用を支援

中小企業のデジタル化推進に向け、各地商工会議所でのセミナーや相談会の開催、IT専門家と事業者とのマッチングを支援

パートナーシップ構築宣言の推進

各国の経済情勢やビジネス環境などを紹介するオンラインセミナーを開催

要望を手交

相談の様子

オンラインによる合同会合

- 2020年(令和2年)

- 新型コロナウイルス感染症対策における中小企業支援に関する緊急提言

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済対策に関する緊急要望

新型コロナウイルスの影響長期化を踏まえた中小・小規模事業者の事業継続に向けた緊急要望

活動再開の基礎的インフラである検査体制の拡充と医療提供体制の安定化に向けて

雇用調整助成金の特例措置の延長に関する緊急要望最低賃金に関する要望

新型コロナウイルスの影響を踏まえた規制・制度改革に関する要望

行政・中小企業・地域のデジタル化に関する意見・要望

多様な人材の活躍に関する要望

地域の観光産業がコロナ禍を乗り越え、前に進むために

日本・海外の出来事

2020年(令和2年)

新型コロナウイルス感染症の世界的流行

2021年(令和3年)

各地商工会議所における中小企業向け新型コロナワクチン共同接種を支援

「海外展開イニシアティブ」を創設し、中小企業の海外展開等を支援

「商工会議所を核とした地域の防災・減災対策の推進に関する中間報告書」をとりまとめ

インボイス制度対策の概要を取りまとめた小冊子「中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策」を発行

企業等との連携により中小企業のクラウド会計の導入・活用を支援

リテールマーケティング(販売士)検定試験全級をネット試験化

ワクチン接種

三村会頭

- 2021年(令和3年)

-

コロナ禍における雇用・労働対策に関する緊急要望

緊急要望 地域で困窮する中小企業に対するワクチン接種貴会の確保を

ワクチン接種の進展に伴う社会経済活動の回復に向けた緊急要望

最低賃金に関する要望

民間主導による公民共創まちづくりの実現に向けた意見

中小企業のデジタル化推進に関する意見

「地球温暖化対策計画(案)」に対する意見

日本・海外の出来事

2021年(令和3年)

岸田内閣発足

新型コロナ オミクロン株 国内初確認

米、バイデン政権発足

2022年(令和4年)

日本商工会議所創立100周年記念式典を挙行

独立行政法人 工業所有権情報・研修館(INPIT)と、中小企業に対する知的財産の創造・活用・保護の促進に向けた連携協定を締結

デジタル活用リーダー研修を開催

「広がる!深まる!商工会議所のキャリア教育」を発行

安全保障貿易管理セミナーを開催

日本商工会議所青年部創立40周年記念式典を開催

- 2022年(令和4年)

-

オミクロン株の特性に即した感染対策による活動回復に向けた緊急要望

物価高を克服し、中小企業の自己変革や民間投資を呼び起こす経済対策を

雇用・労働政策に関する重点要望

「観光立国推進基本計画」改定に向けた意見

2050年カーボンニュートラル実現に向けたクリーンエネルギー戦略に対する意見

地政学リスク、ウィズコロナ時代における中小企業の海外ビジネス促進に向けて

社会保障における持続可能な医療制度に関する提言

第20代会頭 小林 健

日本・海外の出来事

2022年(令和4年)

沖縄復帰50年

ロシア軍、ウクライナ侵攻

英国のエリザベス女王が崩御

-

- Prologue

日本商工会議所の発祥 -

商工会議所の歴史は、1878年までさかのぼる。商工会議所の前身である商法会議所が1878年に東京・大阪・神戸で誕生。1890年に商業会議所条例が公布され、商業会議所に改組。1892年には日本全体に利害の及ぶ諸問題に対する統一的な意見活動の必要性から、当時の15商業会議所による連合体として、商業会議所連合会が結成された。独立の常設団体ではなく、各商業会議所の代表委員の有志に基づく任意の協議会であったが、国家経営に関する建議活動を精力的に展開した。

大正期に入ると、日本経済は第一次世界大戦の戦後処理をはじめ、国家全体に関わる難局に直面する。経済界の代表として、一国全体を見据えた建議活動は重要性を増し、商業会議所連合会の常設化の気運が高まった。これを受けて1922年、連合会の定期総会で、常設機構を持つ商業会議所連合会の創立が決定。現在に至る日本商工会議所と各地の商工会議所を両輪とする活動基盤が整った。1922年は、日本商工会議所創立の年として重要な意味を持つ。

1928年1月には商工会議所法が施行。「日本商工会議所」として法定化された。第二次世界大戦終戦後の1953年には現在の商工会議所法が施行され、日本商工会議所は翌1954年に特別認可法人として再スタートを遂げる。それから現在に至るまで、戦後復興、オイルショック、バブル崩壊、東日本大震災など多くの課題を乗り越えながら、さまざまな活動を展開してきた。

- Prologue

-

- Topics 1

戦後の中小企業を支えてきた金融対策 -

日本における商工会議所の歴史は、「世論代表機関の設置」という目的に端を発する。その意味で政策提言活動は、日本商工会議所が発足当初から担う主要機能の一つといえる。全国の商工会議所の意見を代表し、日本の商工業の振興に寄与することを目的とし、その時々の経済・社会情勢を踏まえた政策提言を常に積極的に行ってきた。

提言の対象領域は幅広いが、中でも重要な領域の一つに「中小企業政策」がある。周知の通り、戦後の日本経済は世界でも類を見ないほどの目覚ましいスピードで復興・成長を遂げ、1960年代の終わりには日本は世界第2位の経済大国となった。しかし、その成長の軌跡は、中小企業にとって必ずしも常に追い風だったわけではない。終戦後まもなく、多くの中小企業が事業を再開させたが、前近代的な生産体制が多分に残った。原材料や資金の調達力も弱く、大企業と同様の成長軌道に乗ることは容易ではなかった。

政府もこの問題を早くから認識していた。1948年に中小企業庁が設置されたのを契機に、日本の中小企業政策は本格的に展開されていく。その流れの中で、戦後再スタートを切った日本商工会議所も、中小企業の声を着実に吸い上げ、政策に反映させる機能を果たす。それと同時に、政府の方針に基づいて中小企業の経営支援を行うという重要な役割を担ってきた。

戦後の中小企業政策の中で大きな比重を占め、中小企業からも切望されていたのが、資金難に対応する金融対策だった。日本商工会議所は金融対策について実に多くの提言を行い、実際に政策内容に反映させてきた。

「マル経融資制度」の功績

代表例として真っ先に挙げられるのは、「小規模事業者経営改善資金融資制度(通称・マル経融資制度)」だ。商工会議所の経営指導に基づき推薦を受けた小規模の商工業者を対象に、国民金融公庫(当時)が経営改善に必要な資金の融資を無担保・無保証人で融資するという、当時としては画期的な制度だった。日本商工会議所および各地商工会議所の熱心な要望活動の末、1973年1月の臨時閣議で創設が決まった。その後現在に至るまで、多くの商工業者に利用されている。

第13代会頭であり、マル経融資制度創設に向けて尽力した永野重雄氏は、同制度の必要性について、次のようにつづっている。

「一部に優れた中小企業も生まれているが、大方の中小企業の経営基盤はぜい弱であり、景気の荒波の中で絶えずバッファー役としての宿命を負わされ続けている。倒産の憂き目を見るものも少なくない。経営に絶えず全力を傾けているが、例えば連鎖倒産に見られるごとく、個々の経営努力の限界を超える場合も少なくない。また、中小企業は数は多いが、結束力に欠け、加えて、大企業のように政治的影響力も持ち得ない。

(中略)私は、こうした現状を憂い、先に、小規模事業対策による指導相談体制の強化充実と無担保無保証のマル経資金融資制度の必要性を国に訴えた次第である」(1984年『永野宣言』より)

同制度は300億円の貸付規模で導入が決まった。実は予算要求に対する大蔵省(当時)の第一次内示の時点では、貸付規模は100億円に、また融資限度額は100万円から50万円に減額されていたという。そこで永野会頭らは自民党商工部会議員との会談の場を設け、また各地の商工会議所も地元議員との面談等を重ね、貸付規模と融資限度額の拡充を度々訴えていった。この活動が実を結び、前述のように画期的な内容で制度導入が実現したのである。この融資制度は、商工会議所の推薦を条件としていたため、これを契機に各地の商工会議所は、今まで以上に中小企業の経営改善と金融支援に深く関わることが可能となった。その意味でも大きな意義を持つ制度といえる。

「貸し渋り」から中小企業を救う

その後も日本商工会議所は、金融対策の提言を行ってきた。マル経融資制度の創設と並んで重要な成果として挙げられるのが、バブル崩壊後に社会問題化した「貸し渋り」に対する提言活動だ。1990年代初頭に起こった株価と不動産価格の暴落に伴い、国内の金融機関は多額の不良債権を抱えた。金融機関の融資対応力の低下と金融システムの不安定化が発生。1990年代半ば以降になると、経営に問題のない企業に対しても、金融機関が新規融資や追加融資を過度に控える「貸し渋り」が強まり、当時の中小企業の経営存続を左右するほどになっていった。

日本商工会議所はこの事態を深刻に受け止め、新たな特別信用保証制度の創設など、政府に対し実効性のある貸し渋り対策の導入を繰り返し要望した。また、貸し渋りの影響が深刻化していた1998年5月には、貸し渋りに対する緊急の実態調査を実施し、その結果を広く公表。その後も同年7、11、12月、2011年3月と調査を行い、政策提言活動に活用していった。

日本商工会議所の積極的な要望活動が実を結び、1998年8月に政府は「中小企業等貸し渋り対策大網」を閣議決定。これを受け、同年10月には貸し渋り対策として、「中小企業金融安定化特別保証(貸し渋り対応特別保証)制度」が創設された。仮に融資が焦げ付いた場合、信用保証協会が代位弁済する仕組みで、これを機に多くの金融機関が中小企業への融資姿勢を軟化させたと指摘されている。さらに1998年11月には貸し渋り対策、雇用対策、減税などを柱とした27兆円超の史上最大規模の緊急経済対策が政府によってまとめられた。これらの背景にも、日本商工会議所の積極的な政策提言活動があった。

- Topics 1

-

- Topics 2

大型間接税の導入論議に積極的に参画 -

中小企業政策と並んで、日本商工会議所が早くから積極的に政策提言を行ってきた領域として「税制」が挙げられる。古くは大正時代までさかのぼる。当時、国税であった営業税においては、中小企業の負担が特に高かった。各地の商業会議所が中心となり、営業税の全廃を政府関係者に働きかける運動が起こり、最終的には1925年の営業税撤廃へとつながった。

戦後日本の税制は、いわゆる「シャウプ勧告」に基づいて施行された1950年度税制によってその基礎が築かれる。しかし、同勧告はあくまで公平で恒久的・安定的な税体系を目指したものであり、時々の経済情勢への対応を目的とするような政策的な要素は排除されていたため、復興のまっただ中にあった当時の日本の実情にそぐわない面があった。

そこで1953年以降、シャウプ税制の修正を意図した税制改正が行われる。日本商工会議所はこの当時から税制改正に関する詳細な意見書をまとめ、主要政党や関係当局に提出している。その内容は、商工業者の税負担に直結する法人税率の引き下げはもちろん、所得税の各種控除額の見直しや、輸出向け物品に対する物品税(当時)の廃止案まで、極めて多岐にわたるものであった。

今日の日本の税制では、中小企業を対象とした法人税率の軽減措置や、経営強化・生産性向上のための設備投資促進措置、事業承継税制、消費税の特例措置など、「中小企業税制」と呼ばれる枠組みが幅広く整備された。今日当たり前のように利用されるこれらの諸制度が実現した背景に、日本商工会議所の提言活動の貢献があったことは間違いない。

反対派メンバーを委員に任命

戦後の税制改正の歴史において最も大きな出来事は、1970年代から始まる大型間接税の導入論議だろう。高度経済成長の時代が終わり、オイルショック後の1974年に日本経済は戦後初めてマイナス成長を経験する。不況で税収が減る一方で、景気対策のための財政支出が求められ、財政難が深刻化した。そこで政府は、安定的な税収が見込める大型間接税を導入する案を検討しはじめるが、やがてこれは政財界や労働組合、消費者団体も巻き込んで賛否両論の大論争を巻き起こすことになる。

大型間接税の構想は、最終的には1989年4月1日に「消費税」として実現に至る。しかし、それより前の1979年、当時の大平正芳首相は1980年度からの「一般消費税」の導入準備を閣議決定するが、国民の強い反発を受けて断念。中曽根康弘政権時代の1987年にも、「売上税」として国会に法案を提出したものの廃案となった。この2つの構想に対し、日本商工会議所は明確に反対の姿勢を示した。これは当時、流通業を中心に、新税に対する中小企業の不安感や抵抗感が極めて強かったことが背景にある。新たな税負担によって個人消費が冷え込むのではないか、現実問題として増税分を適切に価格転嫁できるのか、納税のための煩雑な事務負担に対応できるのかなど、懸念材料が多かったからだ。

とはいえ、当然ながら日本商工会議所は、商工業者の短期的な利益を守るためだけに提言を重ねてきたわけではない。あくまで各地の商工会議所の連合会組織として、日本の商工業者を代表し、国家経済の未来を見据えて意見活動を行うことこそ、その本意である。シャウプ勧告以来、直接税中心の税体系を維持してきた日本の税制は、景気変動や人口動態に税収が左右されやすい構造的な課題を抱えていた。「直間比率」(税収に占める直接税と間接税の比率)のアンバランスを見直し、少子高齢化・人口減少時代にも安定的な税収を確保できるような税制の抜本改革は不可避だと、日本商工会議所も強く認識していた。

この課題を解決するには、反対派の中小商工業者にも受け入れられるような間接税の枠組みを構築するとともに、彼らの不安感を払拭する十分な対話機会を設ける必要がある。政府としても、日本商工会議所の協力がなければなし得ない難題だった。その難題解決に重大な役割を果たしたのが、1987年12月に第15代会頭に就任した石川六郎氏である。商工業者の意見を丁寧に汲み取り、その声をもとに納税負担を軽減する簡易課税制度などの措置を立案。消費税導入に道筋を付けた功績は広く知られる。

石川会頭はのちに新聞社の取材に対し、当時の経緯を振り返って次のように語っている。

「日本の税制は直接税に偏り過ぎている。国際的な水準に合わせる意味でも、間接税に移行していくのが正しい方向だ、と私は考えていました。

各地の商工会議所会頭は、自由に発言する実力者の集まりです。売上税に反対した人が納得しなければ、また同じ結果になってしまいます。

そこで、私は売上税に反対した人たち全員に政策委員になってもらいました。その数は30人以上でした。『どうしても反対なら反対で結構。どういう理由で反対なのか。どうであれば賛成できるのか言ってほしい』そう前置きし、委員会で一人ずつ意見を聞きました。

問題点が絞られ、政府の方針を見直してもらうようお願いしました。自民党も大蔵省も必死で、連日交渉して意見を聞いてくれました。88年3月、法案を出す直前に、商工会議所の主なメンバーは『やむをえない』と理解してくれました。もし、商工会議所が反対だったら、私はただちに会頭をやめなければならなかったでしょう」

(『ビジネス戦記・中』1996年2月17日付朝日新聞 夕刊)日本商工会議所の税制専門委員会が1988年4月にまとめた「税制改革についての意見」には、中小・零細企業の商工業者が、事務負担に苦しんだり、取引先や消費者とのトラブルに巻き込まれたりすることのないよう、売上高が一定規模以下の企業に対する非課税制度や、納税の事務負担軽減の簡易納税制度を取り入れることなどが明記されている。これらの内容は実際の法案でも最大限に反映された。こうして日本商工会議所の提言を踏まえる形で、1989年に消費税が導入されたのである。

その後、日本商工会議所では消費税の普及を目指して、小規模事業者向けの消費税説明会や記帳の機械化を促すためのパソコン研修会などを実施。日常の相談・指導に活用するため、Q&A形式の「消費税テキスト」を作成し、全国の商工会議所の相談窓口に提供している。事業者の間で、価格転嫁や税務の円滑化が適切に進むことを意図したものだ。

中小・零細企業の意見に徹底して寄り添いつつ、あくまでそれを日本の未来を見据えた崇高な政策案へと昇華し、政界や行政に対し大胆に提言する。今も脈々と受け継がれる日本商工会議所の政策提言の姿勢である。

- Topics 2

-

- Topics 3

時代に応じた幅広い提言活動を展開 -

日本商工会議所は、時の政権に対し、経済・社会政策を中心に幅広い提言活動を展開してきた。例えば1955年、保守政党の合同を経て誕生した当時の鳩山一郎内閣に対しては、「55年体制」と呼ばれる安定政権が確立したことを前提に、行財政の整理の断行、金利の引き下げ、貿易・科学技術の振興、中小企業食糧管理制度の廃止など、多岐にわたる経済政策の提言を行った(1955年12月「新内閣に対する経済政策に関する建議」ほか)。一方、安保闘争によって議会政治の運営が危機に直面した1960年には、当時の池田勇人内閣に対し経済政策の提言に加え、議会政治の擁護と民主主義の育成に努力し、暴力的傾向を根絶する社会環境の醸成を強く求める(1960年7月「新内閣に対する要望」)など、常に時代の要請に即した建議を行ってきた。

1970年代後半からは、財政難の深刻化を受けて、行政のスリムアップや財政支出の縮小などを目指す「行財政改革」が、政府の重要なテーマとなっていく。特に行財政改革に意欲的だった中曽根康弘政権の時代には、日本商工会議所は、臨時行政調査会による答申(1982年7月「基本答申」、1983年3月「最終答申」)の作成過程において「行革推進五人委員会」として意見を表明。基本答申の提出後には、ほかの経済団体とともに「行革推進の集い」を開催するなど、政府に対し行革の断行を強く求める活動を展開している。

多様化する政策課題に対応

1990年代初頭にバブル経済が崩壊して以降、日本経済は不良債権問題や金融システム不安などを背景とする深刻な不況に見舞われる。しかも当時は、自民党の長期単独政権に対する政治不信が高まった時期でもあった。1993年8月には、当時の日本新党・細川護煕代表を首相とする非自民8党・会派による連立政権が発足。日本商工会議所は新政権への要望として、総合的な景気対策の実施や国際経済摩擦への対応など経済分野の諸問題について提言するとともに、政治改革の断行を強く要請。1993年11月には、ほかの経済団体と共同で、政治改革関連法案の早期成立を強く求めた。

日米経済摩擦が激化し、日米構造協議(1989年9月-1990年6月)を契機に日本の市場開放や産業構造の転換が強く求められたのも1990年代である。その一環として、大規模小売店舗法の改正・廃止の議論が国内で活発化した。これに対し日本商工会議所は、地域の多様性とまちづくりの観点から強く反対することになる。

2000年代に入ると、以前から続く不良債権問題、金融システム安定化、長期化するデフレ状態の克服といった景気に直結する課題に加え、経済・産業のグローバル化、少子高齢化を背景とする財政赤字や社会保障制度改革、地球温暖化問題、デジタル化への対応など、新たな政策課題が次々と顕在化していく。それに伴い、日本商工会議所の提言領域も年々拡大していった。

例えば2004年に導入された外形標準課税については、赤字企業にも課税されることから中小企業の税負担が増えるとして、早くから一貫して強く反対してきた。

社会保障制度については、2004年度に公的年金制度改正が予定されていることを踏まえ、2002年9月にとりまとめた「年金制度の抜本改革に関する意見」では、少子化に左右されず持続性と信頼性を備えた制度のあり方について提言。翌2003年10月にも「公的年金制度改革に関する提言」を発表した。また同年11月には、中小企業が活用しやすい企業年金制度改革を求める主旨から、「中小企業のための企業年金に関する要望」をとりまとめている。

さらに2003年6月には「少子化問題とその対策について~『出産・子育てに優しい経済社会』の実現に向けた戦略~」を策定。この頃から、子育てと仕事の両立支援から多様な労働力の活用まで、少子化問題全般についても幅広い視点で提言を行っている。

2010年代以降の日本商工会議所の政策提言において大きな転機となったのは、2011年3月に発生した東日本大震災であろう。日本の再生には、被災地域の一日も早い復興はもちろん、原発問題を含むエネルギー政策の見直しや、中小企業を中核とする地域経済の成長支援をはじめ、総合的な政策の展開が不可欠だった。日本商工会議所は震災発生直後から、被災地の復旧・復興について繰り返し政府に要望してきたが、2012年に入ると「日本の再生に向けての提言-中小企業と地域の成長を日本再生のエンジンに-」(2012年6月)、「『エネルギー・環境に関する選択肢』に対する意見-東日本大震災・原発事故からの復興と成長のために実現性ある選択を-」(2012年7月)、「中小企業関係施策に関する意見・要望-中小企業と地域の成長のために、『いま』取り組むべきこと-」(2012年7月)、「復興庁のリーダーシップによる一刻も早い被災地の復旧・復興を」(2012年8月)などのように、経済成長と日本再生を実現するために、タイムリーかつ具体的な提言・要望を行うようになっている。

人口減少が続く日本が、生産性を高め、経済成長を維持していくためには、デジタル化の推進や、女性活躍・働き方改革など、人材力を発揮させる政策も欠かせない。2010年代に入ると政府は、これらの政策を「成長戦略」として位置づけ、それまで以上に積極的に取り組むようになっている。

これを受け日本商工会議所では、「中小企業の IoT 推進に関する意見」(2016年4月)、「女性の働きたい意志を尊重した税・社会保障制度に関する提言」(2015年9月)、「『働き方改革実行計画』に対する日本・東京商工会議所の考え方」(2017年4月)、「知的財産政策に関する意見」(2015年3月)、などの提言・要望を積極的に行うようになっている。

さらには、2020年の新型コロナウイルス感染症拡大により、中小企業の経営環境が激変していることを踏まえ、「新型コロナ克服に向けた新たな経済対策に関する意見」(2020年11月)など、中小企業が足元の苦難を克服するための提言活動をタイムリーに行っている。

- Topics 3

-

- 大企業と中小企業の強固な関係が、日本経済を支える「石垣」となる

-

日本商工会議所が長年大切にしてきた理念の一つに「石垣論」がある。これは第13代会頭である永野重雄氏が、日本の産業界の堅固さと、それを支える商工会議所の任務の重要性を、しばしば江戸城の石垣にたとえていたことに由来する。

「私は、大企業と中小企業は相互に補完し合いながら、それぞれ所を得て、発展し、力を発揮していくものだと信じている。今日、世界の称讃を浴びている日本経済の強さの源泉も、またそこにある。

ところで、商工会議所は大企業から中小企業まであらゆる業種業態の企業を会員としており、これは他の団体に見られない大きな特徴である。それは、数百年の風雪に耐えてびくともしないあの堅固な石垣が大小様々な姿かたちの違う石でがっちりと組み合ってできている、その様と似ている。私が、日本商工会議所の機関誌を『石垣』と名づけたゆえんである」(『永野宣言』より)

戦後、目覚ましい成長を遂げてきた日本経済の歴史において、ともすれば大企業の活躍に目が向かいがちだが、その絶対数でいえば、日本に存在する企業の99%は中小企業である。その一つひとつが、まさに日本経済という石垣を支えている。その健全な発展を促すことは、日本経済・社会の安定にとって欠かすことができない。このような考えから日本商工会議所は、中小企業の経営支援に総力をあげて取り組んできた。

-

- Topics 1

経営指導員による中小企業に寄り添った支援 なかでも大きいのは、1960年に始まる「経営改善普及事業」である。各地の商工会議所の経営指導員が企業を訪問し、あるいは商工会議所の窓口で企業の課題を把握し、その解決に向けて指導・支援する仕組みである。

-

国に強く提言して実現した制度

戦前から、経営指導の専門家の育成とその組織化に取り組んでいたからこそ可能となった制度であり、また日本商工会議所が時の政府に対し、粘り強く提言を重ねた結果、実現に至った制度でもある。

当時の事業報告書や『会議所ニュース』には、提言の経緯が詳しく記録されている。かねて日本商工会議所は、各地商工会議所に置かれていた中小企業相談所を画期的に拡充し、全国各地に多くの指導員を配置して、きめ細かく対応できる制度を政府に提案していた。それに伴う国家予算の確保も政府に要望していたのである。

しかし、その後に公表された大蔵省(当時)の原案では、指導員を都道府県職員とし、都道府県単位で配置する案になっていた。予算規模も1億2000万円(大蔵省第一次査定)とされ、通商産業省(当時)の当初要求に比べると大幅に縮小されていた。

そこで1959年12月24日、日本商工会議所は「小規模事業に対する要望」をまとめ、政府・与党に提出した。「商工会議所の零細企業に対する指導相談事業は40年の歴史を持ち、多年の知識と経験を有するものであって、この実態を無視した施策は指導相談制度の改悪というべきである」「指導相談の業務は民間的な感覚で行わねばならないのであって、お役所式な取扱いでは行き届いたキメの細かい指導相談は到底望まれない」(原文)など、強い文言で原案を批判し、改めて商工会議所の指導相談の知見を活用した制度導入を求めたのだ。

こうした熱心な提言活動のかいあって、1960年度の国家予算では、中小企業対策関係費が大幅に増額された。全国の商工会議所・商工会に経営改善普及員を計2451人、専門指導員を計490人配置することが決定。その人件費を支える補助金を中心に、小規模事業対策費として4億円を超える予算が計上された。こうして「経営改善普及事業」が、国の主要な中小企業対策としてスタートしたのである。それから60年あまりが経過した現在に至るまで、全国の商工会議所の中小企業支援の中核を担っている。

支援活動を支える独自調査

商工会議所の中小企業支援活動を支えている独自の景気調査にも触れておきたい。1989年4月に開始した「商工会議所LOBO*調査(早期景気観測調査)」である。

商工会議所として中小企業に対し適切な経営指導をするためにも、また、政府に対して実効性の高い政策提言をするためにも、中小企業の経営実態をタイムリーかつ的確に捉えることは必須といえる。しかし、日本では政府や地方自治体、日本銀行をはじめ、さまざまな機関が景気に関する統計データを集計・発表してきたものの、中小企業の実態に則した統計データは少ないのが実情であった。

そこで、各地域の「肌で感じる景気感」を迅速に把握するための景気調査として誕生したのが、商工会議所LOBO調査である。当初、調査に参加したのは全国の203会議所であった。それぞれの管内の計1480の業種組合等に対し、景況や売上、採算などをヒアリング調査し、集計・分析する仕組みである。

とはいえ、まだインターネットどころかパソコンすら十分に普及していない時代のことである。当時は、マークシート入力された調査結果を全国からファクシミリで送付してもらい、これを日本商工会議所内のコンピューターで集計。現代から見れば、多分にアナログ的要素を含む仕組みであったが、それでも速報性を重視し、毎月中頃に実施した調査の結果を当月末に公表できる体制を見事に整えていた。それが実現できたのは、日本商工会議所と各地商工会議所が、毎月の煩雑な調査作業にも快く協力してくれるよう、全国各地の企業経営者と、厚い信頼関係を築いていたからにほかならない。

現在は調査対象数も大幅に増え、全国338商工会議所の協力により、約2700企業を対象に調査を実施している(2022年8月現在)。調査開始当初から比べ、データ集計作業は大幅にデジタル化されているが、協力企業との信頼のネットワークに支えられた調査事業であることは今も変わらない。

*「LOBO」……商工会議所早期景気観測の英訳である「CCI- QUICK SURVEY SYSTEM OF LOCAL BUSINESS OUTLOOK」からとった略称

課題解決に向け伴走型の支援へ

1990年代に入ると、日本商工会議所の中小企業支援は大きな転機を迎える。バブル経済が崩壊し、日本経済は長期の低迷を余儀なくされることとなった。同時に、「経済活動のグローバル化」「情報化・IT化の進展」「少子高齢化社会の到来」「地球環境問題への関心の高まり」など、日本の経済社会を取り巻く環境が大きく変化し、中小企業の抱える経営課題も多様化・複雑化していったのである。

こうした中で中小企業庁は、従来の経営改善普及事業に加え、新たな基盤施設事業等に関する規定を内容とする「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(小規模事業者支援法)」を1993年5月に制定(同年8月施行)。中小企業・小規模企業の体質強化を図るため、経営改善普及事業の地域振興との関わりを見直し、金融支援策の整備を行った。これを機に日本商工会議所は、従来にも増して効果的・効率的な経営改善普及事業を進めた。一方で、この頃から日本では中小企業の捉え方にも変化が生まれている。すなわち中小企業のことを大企業に比べて経営力が弱く、守るべき対象としてではなく、新たな産業を生み出し、雇用機会を創出し、産業構造改革を促進する担い手として捉えるようになったのである。

こうした変化を踏まえ、日本商工会議所は、東京商工会議所とともに1995年11月、中小企業のさらなる活躍が経済のダイナミズムの源泉であるとの認識のもと、「スモール・イズ・ダイナミック」とのスローガンを提唱した。さらに、政府が中小企業政策の抜本的な見直しに取り組んでいた1999年11月には、「スモール・イズ・ダイナミックの実現に向けて~21世紀の中堅・中小企業と商工会議所の活動のあり方~」と題する提言(中間報告)を発表した。21世紀に求められる中小企業像と、それを支える政策、およびこれからの商工会議所のあるべき姿を示した提言である。

具体的には、既存の中堅・中小企業のために資金調達の円滑化や情報ネットワーク化への支援などを盛り込んだほか、ベンチャー企業の活性化を想定した税制などについても提言している。同年12月、36年ぶりに中小企業基本法が抜本改正されたが、そこでもこの提言の方向性が基本的に受け入れられた。こうして、新しい理念に基づく中小企業政策の体系が構築されていくことになった。さらに翌2000年には中小企業指導法が改正(中小企業支援法)。日本商工会議所としても、こうした法改正と政策理念の変化に対応しながら、支援体制の一層の充実を図っていったのである。

この頃から経営指導員による支援内容は、個別課題の解決だけでなく、「経営計画策定」も含めた経営全般に関わるものとなっていった。一つひとつの企業が直面している経営課題の本質を見極め、事業者にしっかりと寄り添って支援する「伴走型の支援」である。身近な支援機関である商工会議所への期待の高まりを踏まえ、2014年には「小規模事業者支援法」が改正され、より実効性の高い経営支援がなされるよう、商工会議所の役割が明確化された。

こうして現在では、全国で約5200人の経営指導員等(商工会議所職員の約6割)が、事業者の課題解決に向け「伴走型の計画策定・実行支援」を通じ、常に中小企業に寄り添った支援を継続している。

次の100年に向けた「新石垣論」

昨今は先行きの見えない「VUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)」の時代といわれ、中小企業を取り巻く経営環境も厳しさが増している。そのような中で日本商工会議所が新たに取り組んでいるのが、「大企業と中小企業による新たな共存共栄関係の構築」である。それを支える理念として、三村明夫会頭は「新石垣論」を提唱した。第13代会頭・永野重雄氏の「石垣論」を継承しつつ、さらなる発展を目指している。

「表面的には大きな石しか見えなくても、その後ろで小さな石が支えてくれているのだと。私もその通りだと思いますが、残念ながらこの20年の間に、大企業と中小企業の取引関係が適正ではなくなり、石垣がもろくなってしまいました。そのため、強い石垣を再構築する必要があります。

(中略)現在、コロナ禍で大変な状況に置かれていることと思います。しかし、こういうときこそ、自分の企業は『誰のために』『何のために』存在しているのかを自問し、それに回答を導き出すべきではないでしょうか。企業は、決して株主や少数の人たちだけのために存在しているのではありません。従業員のために、顧客のために、取引先企業のために、社会のためにも存在しているのです。それを単なる理念ととらえるのではなく、具体的な行動に移すことが大切です。その行動こそが、パートナーシップ構築宣言への参加です。サプライヤーであり購買者でもある企業が、『コストアップ』や『価値の創造』をサプライチェーン全体で適正にシェアすることを、経営者自らが高らかに宣言していただきたい。今こそ、『新しい石垣』をつくる機運を日本全体に盛り上げていく必要がある、と強く思っています」(『石垣』2021年3月号「日本経済再生へ向けて──私の“新石垣”論」より)

「パートナーシップ構築宣言」とは、日本商工会議所会頭をはじめとする経済界・労働界の代表および関係閣僚をメンバーとする「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」の提案により、2020年にスタートした活動である。サプライチェーン全体の効率化による付加価値の向上や、規模の垣根を越えたオープンイノベーションを促進し、取引価格の適正化を図るものだ。日本商工会議所は、次の100年に向けた第一歩として、パートナーシップ構築宣言の活動を積極的に推進し、大企業と中小企業による「新しい石垣」の構築に全力で取り組んでいく。

- Topics 1

-

- Topics 2

グローバル化に対応し、民間経済外交を推進 -

日本における商工会議所の歴史は、1878(明治11)年、欧米列強との間に締結した「貿易に関する不平等条約」の撤廃を目的に、東京・大阪・神戸の3カ所に商法会議所を設立したことから始まっている。また1892年には、15の商業会議所の連合体として商業会議所連合会(日本商工会議所の前身)が結成され、その建議活動には税制の整備や領事館制の拡張など、貿易や経済外交に関するものが多く盛り込まれていた。1918年には、日本政府よりパリ講和会議に派遣する講話使節の実業家随員の選定を委託されており、1921年には、商業会議所連合会の名をもって、国際商業会議所の第1回総会に4名の代表者を派遣するなど、さまざまなかたちで民間経済外交に貢献してきた。このように、各地商工会議所とその代表機関である日本商工会議所にとって「国際活動」は、創立当初から大きな比重を占めていた。

戦後になると、民間経済外交の推進と中小企業の国際化支援を目的に、各国との相互理解と経済交流に取り組んでいく。特に1960年代に入ると、西欧諸国を中心とする当時の貿易為替自由化の流れに対応する必要から、日本商工会議所の民間経済外交が本格的に活発化した。国内経済体制の整備促進に努めるとともに、諸外国の民間経済団体との経済協力を推進していったのである。

その代表例として、1961年に開催された「日米財界人会議」が挙げられる。両政府間で開催された第1回対米貿易合同委員会の後を受け、経団連(当時)と共同して全米商業会議所首脳を招き、日米間の貿易拡大について意見交換を行ったのである。その後定例化され日米間の民間経済外交の中核的な役割を担っていった。同様の枠組みとしては、日加実業人会議などがある。

また、1961年「日・墨経済委員会」を設置し、両国の経済関係の発展が進められた。こうした取り組みを経て、日本商工会議所は経済協議の枠組みとして、「二国間・多国間経済委員会」を立ち上げた。日本商工会議所が事務局を務め、日本の経済界と相手国のカウンターパートとの間で経済交流活動が盛んになっていく。

その第1号は、日本とオーストラリアの経済界の相互理解と経済関係の発展を目指して1963年に設立された日豪経済委員会である。1961年3月、東京商工会議所が通商親善使節団をオーストラリアに派遣した際、日豪両国の経済界の相互理解と協力の促進を通じて経済関係を発展させることを目的に、団長を務めていた永野重雄氏が経済委員会の設立を提案。これを受け、日本側は日本商工会議所、経済団体連合会、日本貿易会、日本貿易振興会の4団体が中心となって日本商工会議所に事務局を置く「日豪経済委員会」を、オーストラリア側は豪州製造業者協会と豪州商業会議所連合会により「豪日経済委員会」を、それぞれ設立。1963年5月には東京において、両国委員会の第1回合同会議が開催された。以来、現在に至るまで年に一度、両国を代表する経済人が集い、経済、貿易、投資、情報技術、環境、安全保障などの多岐にわたるテーマについて議論を重ねている。最近では、日豪EPA(経済連携協定)推進のために共同声明を発表するなど、同EPAの円滑な締結(2014年)・発効(2015年)を後押しした。

この日豪の経済委員会設立を嚆矢として、1966年3月にはアルゼンチンとの間で日亜経済委員会、同年7月にはインドと日印経済委員会、1974年2月にはフィリピンとの間で日比経済委員会を設立するなど、日本の経済使節団の当該国への訪問や、海外からの経済使節団の訪日をきっかけに、次々と二国間・多国間経済委員会が生まれていった。後表に示したように、現在は計18の二国間・多国間経済委員会が組織され、貿易の拡大や投資・技術移転等を促進するために、情報交換や意見交換を行っている。

これらの経済委員会は半数以上が1960 ~1970年代に発足している。当時はまだ外為法規制などにより、国民の海外渡航は制約が多く、中小企業はもちろん、大企業にとっても海外の最新の経済・ビジネスなどの情報を入手するのは簡単ではなかった。そのような中で、民間の財界人による経済委員会が定期的に開催され、現地の最新のビジネス動態や、外国企業が進出する上でのボトルネック事項など、きめ細かい情報を得られる場が設けられたことの意義は大きい。のちに1980年代以降、自動車産業をはじめ多くの製造業が生産拠点を海外に移転するようになると、それを追うように部品や周辺製品を供給する中小企業も海外展開していくことになる。その際、二国間・多国間経済委員会は、現地情報の提供などのかたちで、中小企業の円滑な海外展開を支える役割を果たした。

なお、1960年代は、在外日本(人)商工会議所の活動が活発化した時期でもある。1965年度には、海外各地に存在する5つの日本人商工会議所に対して政府補助金の交付が決定している。これを機に事務局の整備強化を推進した結果、部会活動、情報収集・意見交換活動、日本からの使節団・視察団の受け入れなど、民間経済交流の拡大に大いに寄与することとなった。

2022年10月現在、日本商工会議所は88カ所の在外日本(人)商工会議所等と連携し、市場調査や日本企業の海外進出などを支援している。特に日系企業の多い地域の商工会議所には、日本の商工会議所の職員を派遣して、現地日系企業の活動を直接支援している。

民間外交を担う経済使節団

また日本商工会議所は、民間経済外交の一環として、政府やほかの経済団体、各地商工会議所などと連携しながら、主要国に対し経済使節団(ミッション)をたびたび派遣してきた。特に1989年からは、「会頭ミッション」と呼ばれる大型の経済使節団を定期的に編成・派遣している。

第1回の会頭ミッションは、1989年5月27日から6月10日の15日間の日程で派遣した「訪欧経済ミッション」である。当時は、EU(欧州連合)の前身に当たるEC(欧州共同体)が加盟国の市場統合を推進していた時期であり、同ミッションはフランス(パリ)、ベルギー(ブリュッセル)、旧西ドイツ(ボン、デュッセルドルフ)、イタリア(ローマ、ミラノ)、スイス(ジュネーブ)、イギリス(ロンドン)の6力国8都市を訪問。各国の政府首脳、および経済界、特に商工会議所幹部、さらに国際機関(EC本部・GATT本部)代表らと、市場統合の現状や日欧間の貿易の課題などについて活発な意見交換を行った。各国政府・財界との相互理解が深まり、実りの多い訪問となった。その成果を当時の『会議所ニュース』では、「各国とも、日本の流通機構が複雑であり、投資コストが高いため進出が困難と指摘しながらも、日本の市場に高い関心を示した。また、EC側から、日本との産業協力、特に、中小企業分野での協力関係を求める声が強かった」と伝えている(1989年6月21日付『会議所ニュース』1面より)。

翌1990年には会頭ミッションとして、11月26日~12月9日の日程で「訪米経済ミッション」を派遣。以降、会頭ミッションはほぼ毎年行われており、欧州・北米のほか、中国、インド、ASEAN、南米、東欧、大洋州など幅広い国・地域を訪問している。さらに会頭ミッションに加えて、海外への販路拡大や、投資・ビジネス環境の把握などを目的として、中小企業の経営者等を対象とした実務型のミッションも頻繁に派遣しており、中小企業に対する日本商工会議所の海外展開支援として、重要な役割を果たしている。

ネットワークがあるからできること

最近の日本商工会議所の国際活動としては、2021年4月に発足した「海外展開イニシアティブ」が挙げられる。これは、中小企業の海外展開や国際的なビジネス活動を強化するため、各地商工会議所や海外展開支援機関との連携・協働を図る取り組みである。具体的には、会員企業の海外展開・国際ビジネス支援に精力的に取り組む各地商工会議所とのネットワークを構築し、優れた事例やノウハウを集約。それらを各地商工会議所や会員企業に発信していくものである。さらにJETROをはじめ、海外展開に関する知見を有した関係機関とも積極的に連携。日本商工会議所の持つネットワーク力を、中小企業のグローバル化支援のために一層生かしていくことを目指している。

- Topics 2

-

- 地域の力を最大限に引き出し、わが国全体の発展につなげる

-

経済団体としての日本商工会議所、および各地商工会議所の大きな特徴として、地域社会を基盤として発展してきたことが挙げられる。そのため日本商工会議所は、「政策提言」「中小企業の活力強化」と並んで「地域経済の活性化」を重要なミッションとして位置づけてきた。当然ながら地域経済の活性化は、各地域の課題であると同時に、日本の未来を左右する国家的課題でもある。日本商工会議所は、各地商工会議所の意見を集約しながら、地域の力を最大限に発揮させるための施策を強力に推進してきた。

後述するように、人口減少社会に対応したコンパクトでにぎわいあふれるまちづくりを進めるため、「まちづくり3法」の改正案を強力に推進し、それを実現したのは、日本商工会議所および各地商工会議所の大きな成果のひとつである。このほか、農商工連携の推進、観光振興を通じた魅力ある地域づくり、地域固有の資源や優れた文化・伝統・技術を発掘し、新商品の開発等につなげる地域資源活用、各地の特徴を活用した地域ブランドの育成・強化など、さまざまな取り組みを支援している。

-

- Topics 1

地域経済が直面する課題に意欲的に取り組む -

これまでの取り組みの中でも、特に日本商工会議所が大きな功績を残したのが、「まちづくり3法」の施行・改正と、同法を活用した中心市街地の活性化支援である。まちづくり3法とは「大規模小売店舗立地法」(大店立地法、2000年6月施行)、「改正都市計画法」(1998年11月施行)、「中心市街地活性化法」(1998年7月施行)を指す。

「大店法」から「まちづくり3法」へ

3法の施行以前は、大型店舗の出店を調整して地域の商店街を維持することに政策の主眼が置かれていた。小売業・卸売業を中心とする商業の分野は、戦後間もない頃から現在に至るまで、その大半を中小企業と小規模事業者が占めており、地方においてはその割合はさらに大きい。資本力に勝る大企業が、百貨店や大型スーパーなどの大型店舗を出店すると、同じ商圏にある中小の小売業は劣勢となり、廃業に追い込まれる可能性があった。その結果、地域の消費市場が一部企業の寡占状態になるのは、消費者にとっても好ましいとはいえない。

この観点から大型店舗の出店に一定の規制を課したのが、かつての「百貨店法」(1956年制定)や「大規模小売店舗法」(大店法、1973年制定)である。中小の小売業・卸売業を会員に多数抱える日本商工会議所は、長年、この規制を推進する立場から、積極的に政策提言をしてきた。

「まちづくり」の観点から

しかし1990年代に入ると、地域の経済・社会情勢が大きく変化し、新たな問題が顕在化する。最大の問題は、商店数の減少に歯止めがかからず、地方の商店街が衰退の一途をたどっていったことだ。大型店舗は主に郊外に出店するようになり、さらに住宅や病院、市役所、学校なども郊外に立地する「郊外化」の流れが加速した。商店街の衰退は、「中心市街地の空洞化」という社会課題として認識されるようになった。そのため出店規制にとどまらない、より総合的な施策が求められた。

こうした中で日本商工会議所は、大型店舗の出店は規制すべきという基本姿勢は堅持しながらも、新たな課題に対応するべく政策研究をスタートさせる。早くも1990年6月には流通問題特別委員会が、一連の課題を踏まえた中小小売業活性化の提言を発表し、まちづくりと連動した商業振興策の必要性を強く訴えた。

当時は、日米経済摩擦が激化していた時期でもあった。米国政府は、日本の流通の閉鎖性につながる要因として大店法を問題視した。「日米構造協議」の中間報告では大店法改正が盛り込まれ、国内でも大店法の見直し論が浮上していった。この流れは、その後の「大店法」の廃止と、「大店立地法」をはじめとするまちづくり3法の成立につながっていく。

各種の規制緩和が、日本経済の活力を引き出すために重要なのは疑いない。しかし、地域の経済・社会・文化的な機能は、資本の論理に任せるだけではゆがめられる恐れがある。規制緩和が推進される中でも、各地域の「まち」としての機能が保たれるよう、日本商工会議所は「まちづくり」の観点を非常に重視してきた。1997年4月に決議した「地域間競争下における街づくりと商店街の活性化」に関する提言をはじめ、まちづくりを中核に据えた政策の実現を目指して、政府・地方自治体等に対し積極的に政策提言を重ねた。

こうした結果、地域の実情に合ったまちづくりを行うことを目的とする法律として、まちづくり3法が1998年に成立した。そこには日本商工会議所が主張した「まちづくりの視点にたった施策の展開」などの趣旨が反映されたのである。

法改正に貢献、地域の支援強化

まちづくり3法は意欲的な法制ではあったが、その内容は中心市街地の活性化を促すにはまだ十分とはいえず、施行後、数年を経過しても状況の大きな改善は見られなかった。

そこで2004年より、日本商工会議所が政府や各党に対して強く働きかけを行い、まちづくり3法の抜本的な見直しに関する議論が本格化することとなった。翌2005年1月には、「まちづくり特別委員会」を設置。あるべき政策と法案内容について精力的に検討を重ねるとともに、3法の見直しを求める運動を強く展開した。

その結果、2006年5月に成立したまちづくり3法の改正案は、日本商工会議所の提言内容にほぼ沿う形となった。その特徴の一つは、商業施設や住宅を市街地に集約させて都市機能を高める「コンパクトシティ」の考え方を取り入れ、高齢者にも環境にも優しいまちづくりを目指しているところだ。また、人口減少時代に対応するため、都市機能の郊外への拡散に「ブレーキ」をかける一方で、中心市街地再生の「アクセル」となる活性化支援の枠組みを大幅に強化した。

こうして、まちづくりのための“道具”となる法制度が新たに整備された。ただしそれをどう使いこなすかは、最終的には各地域にかかっている。日本商工会議所では、改正法案の審議の段階から現在に至るまで、コンパクトでにぎわいのあるまちづくりに向けて、各種のシンポジウムや研修会などを積極的に展開。コンパクトシティの先進事例を視察し、共有するのみに留まらず、官民協働のまちづくりの仕組みを訴える政策提言も行う。今後も日本商工会議所は、各地商工会議所とともに真に地域に根ざしたまちづくりのため、懸命に取り組んでいく。

- Topics 1

-

- Topics 2

東日本大震災を契機に地域間連携を強化 -

日本は国土の地理的な位置や地形的・地質的条件により、地震、台風、豪雨、噴火などの自然災害が発生しやすい国である。ひとたび大規模な自然災害が起これば、復旧・復興は被災地域のみの力では難しい。そこで日本商工会議所は、災害の発生時には当該地域の商工会議所と迅速に連携し、政府・地方自治体等に緊急要望を提出するなどの対応を行ってきた。1959年に発生した伊勢湾台風災害においては、被災地中小企業の早期再建を図るため、「伊勢湾台風の被害対策に関する要望」を提出。政府系金融機関などを通じた低利の特別融資枠の開設をはじめ、幅広い支援策を要請した。1995年の阪神・淡路大震災の際も、災害復旧に対する要望を緊急決議し、政府に対して補正予算措置や防災体制の早急な整備を申し入れている。このほかにも日本商工会議所は、各地で自然災害が発生するたびに、救援物資や義援金の贈呈、経営指導員の応援派遣などを積極的に行ってきた。

遊休機械のマッチング支援

日本商工会議所の災害対応のあり方に多大な影響を与えたのは、2011年3月に発生した東日本大震災だ。地震の規模自体が巨大であったことはもちろん、地震・津波・原発災害という複合型の災害であり、その被害は極めて広範囲の地域に及んだ。日本商工会議所としても、各地商工会議所との広域連携の重要さを痛感した災害だった。

そうした中で生まれた対策の枠組みとして挙げておきたいのが、震災発生の3カ月後に始まった「遊休機械無償マッチング支援プロジェクト」である。これは、被災した中小・小規模事業者の復旧・復興を支援するため、全国の商工会議所と連携を図り、被災した事業所に対し、遊休機械等を無償で提供する取り組みだ。具体的には、被災地の商工会議所の経営指導員と震災対応相談員が被災した事業所を訪問。必要とする機械と、支援可能な機械の情報を日本商工会議所の専用データベース上で受発信し、マッチングを行っていく。

このプロジェクトが生まれたきっかけは、仙台商工会議所に応援派遣された名古屋商工会議所の経営指導員が、被災事業所のニーズを把握し、ものづくりの盛んな名古屋地区の事業者に支援要請を行ったことだった。日頃から中小企業の課題に真摯に向き合い、その解決に取り組んできた経営指導員だからこそ、被災事業者のニーズを的確に把握し、実効性の高い支援につなげられた。

これを契機に、岩手・宮城・福島の沿岸部商工会議所管内の事業者を対象とするプロジェクトが誕生した。日本商工会議所はイントラネット上に、提供・要望の情報を登録するデータベースを整備。事業主体として全国の商工会議所に対し、提供の呼びかけと支援要請を行った。全国各地から5700件を超える提供の申し出があり、最終的には3266件ものマッチングが成立した。商工会議所の熱意とネットワーク力が大いに発揮された支援事業となった。

当プロジェクトは2015年12月に活動を終えたが、これを機に日本商工会議所と各地商工会議所の間に、以前よりも強力な「地域を越えた連携」が生まれたことは大きな財産となった。日本商工会議所と各地商工会議所はその後もネットワークの力を活用し、震災で失われた販路の回復や風評被害の払拭など、幅広い復興活動に取り組んでいる。

東日本大震災から5年が経過した2016年3月、三村明夫会頭は当プロジェクトの成果などを振り返り、次のような文章を綴っている。

「こうした全国的な取り組みと同時に、個々の商工会議所による独自の支援が多数行われ、それまでにはなかった『地域を越えた連携』が生まれました。また、「東北六魂祭」や「伊達な商談会」をはじめとする地域の観光資源や産品などをPRする取り組みにより、全国、そして世界の人々に、『東北の魅力』が、これまでになく強力に発信されていることは、誠に心強い限りであります。

(中略)今後、我々がすべきことは、『震災復興の経験に学び続けること』ではないかと思います。『災害でストップした事業を立て直す』『失った販路を取り戻す』『まちのにぎわいを甦らせる』など、震災復興の経験に学ぶ姿勢を持ち続け、被災地に『行き、知り、動く』ことを続けることが、風評を拭い、風化を防ぎ、ひいては被災地の真の復興につながると考えます。

私自身、今後も、被災地を訪問し、引き続き、先頭に立って復興支援に取り組んでまいります。

常に前を向いて、一緒に歩み続けましょう」

(2016年3月『東日本大震災から5年を迎えて』より)防災・減災力の向上へ

近年の日本では地震被害に加え、台風や集中豪雨による大規模な水害も頻発している。今後、地域の防災・減災力を高め、経済・産業・社会の持続的な発展を促すには、日本商工会議所や各地商工会議所も「BCP(事業継続計画)」や「BCM(事業継続マネジメント)」の視点を取り入れ、自然災害等の発生時における地域のレジリエンス(回復力)向上を図っていく必要がある。

この観点から日本商工会議所は2020年7月、社会資本整備専門委員会のもとに「地域BCM研究会」を設置した。各地商工会議所に対する調査・ヒアリングを通じ、過去の災害等の発生時に商工会議所が担ってきた役割や、その経験を通じて得られた課題を集約。2022年2月に「商工会議所を核とした地域の防災・減災対策の推進に関する中間報告書~レジリエントで豊かな地域経済社会の実現へ~」として発表。各地商工会議所に同報告書の活用を働きかけ、地域の防災・減災意識の醸成と共有化を促すとともに、商工会議所を核とした多様な主体との連携により、安全安心な地域経済社会、ひいては強く豊かな国の実現を目指していく。

- Topics 2

-

- Topics 3

観光振興とまちづくりを通じて地域経済をけん引 -

観光振興における日本商工会議所の取り組みの歴史は長く、古くは1959年11月、常議員会で「観光事業振興のための法律を制定すべき」との意見をまとめ、政府・国会に提出したとの記録が残る。実際に日本で「観光基本法」という形で立法化されるのはその約4年後の1963年のことである。

観光は地域経済との関係が深く、産業として極めて裾野が広いため、その振興により地域活性化、内需・消費振興、雇用創出などさまざまな経済波及効果が期待できる。そのため日本商工会議所は長きにわたり観光振興活動に力を注いできた。2000年代に入り、政府が人口減少社会の到来を踏まえ、内需型の新たな成長産業の一つとして観光産業を位置づけると、その振興への取り組みが各方面で活発化していった。

「観光振興大会」を開催

こうした状況を踏まえ、日本商工会議所は2003年、地域として取り組むべき観光振興策のあり方を検討することを目的に、観光委員会のもとに「観光小委員会」を設置した。委員会では、国内先進地域の視察や政府・観光関係団体・企業等からのヒアリング、各地商工会議所を対象としたアンケート調査などを展開。その結果をもとに、2004年3月には「地域における『ニュー・ツーリズム』展開に関する提言」を取りまとめている。観光立国にふさわしい観光政策の実現を、政府や関係機関等に働きかけるだけでなく、日本商工会議所と各地商工会議所が主体となって、地域経済の発展のために観光振興やまちづくりを推進していくとの宣言であった。

この提言を受けて、2004年10月にスタートしたのが「全国商工会議所観光振興大会」である。第1回は宇都宮市を中心とした栃木県内の複数地域を会場とし、講演やパネルディスカッション、分科会、視察などを実施した。その後現在に至るまで、内容を充実させながら毎年開催している。

このほか2006年には、各地域の資源を生かし、新製品や観光資源を開発することで地域の魅力を発信、全国規模の市場展開を図る事業として「地域資源∞全国展開プロジェクト(小規模事業者新事業全国展開支援事業)」を開始。現在では、全国各地で「地域資源掘り起こしセミナー」を実施するなど、日本商工会議所の重要な支援事業の一つとして定着している。

- Topics 3